飼い主からすると悩ましい、愛犬の「噛む」行為。しかし、犬にとってはポジティブな一面もあることが調査で明らかになりました。調査を行ったスペクトラムブランズジャパンにその背景を聞きました 。

犬の「噛む」行為は、飼い主側からすると「噛み癖」として悩みのタネになりがちです。確かに、怪我や器物損壊のトラブルのもとにもなる行為ですが、ポジティブな面もあることが最近の調査で明らかになっています 。

この調査は、心拍数などから犬のこころの状態を解析する「イヌパシー」と、犬用おやつ「DINGO」が2024年6月に共同で行ったもの。犬が噛むのは「寂しい」や「かまってほしい」という感情の表れとよく言われていますが、必ずしもそうではなく、むしろ「長く噛む」ことが愛犬の幸福感、集中力の向上に影響することがわかったそうです 。

飼い主からすると悩ましい、愛犬の「噛む」行為。しかし、犬にとってはポジティブな一面もあることが調査で明らかになりました。調査を行ったスペクトラムブランズジャパンにその背景を聞きました。

ここでは「DINGO」を展開する、スペクトラムブランズジャパンの担当者・鬼塚さんに話を聞きました 。

科学的根拠を求め「イヌパシー」で実験

鬼塚さんによると、同社ではもともと「噛むことは犬の本能で、幸せになるために必要な行為なのではないか」という仮説を立てていたのだそうです 。

しかし、動物行動学の専門家に話を聞いたり、文献を探したりしても「噛むことと幸福感の関連性」を具体的に示すデータにはたどり着けず、そんな折に「イヌパシーを使って検証してみる」案が出たといいます 。

「 イヌパシー」は、愛犬のリアルタイムな感情の動きを可視化することができる装着型のデバイス(関連記事)。心拍データをもとに、愛犬のこころの状態を「興味」「ドキドキ」「ストレス」「リラックス 」 「 ハッピー 」 の5つに分類し、5色の光で教えてくれるというものです 。

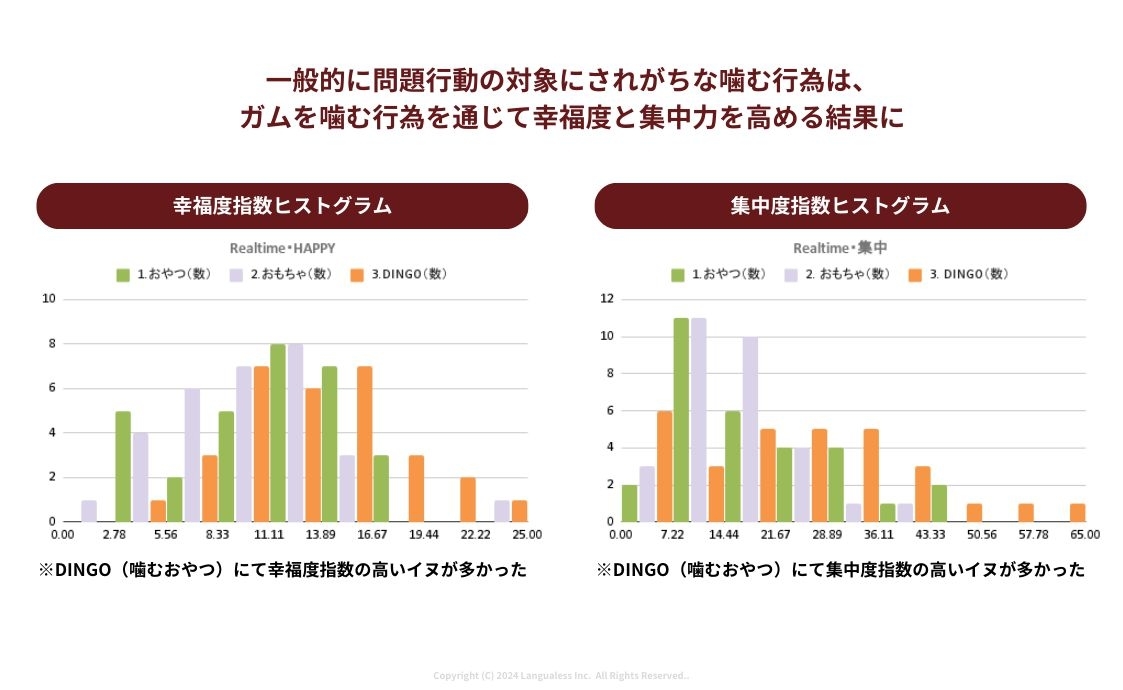

実験では、イヌパシーをつけた30組の愛犬と飼い主が約2週間にわたり、1日15分間、1:好物のおやつを与えた時2:飼い主とおもちゃで遊んでいる時3:「噛む行為」として長時間もつ噛むおやつ(牛皮ガム)を与えた時――で、それぞれの犬の感情変化を測定しました 。

その結果、「ハッピー」の高いスコアが出た犬の数は、「噛むおやつを与えた時(噛む行為)」が最多に 。

「 噛んでいる時は、“集中”や“興奮”はたぶん出るだろうなと思っていたのですが、(仮説の通り)ちゃんと“ハッピー”が出てくれてよかったです 」

それにしても、「好物のおやつ」よりも「噛んでいる時」の方が幸福度が高いのはなぜでしょうか ? 鬼塚さんは 、

「 犬は、基本的にあまり咀嚼をしないので、おいしいものはすぐ飲み込んでしまいます。だから”待て”をしているときに幸福度が上昇して、食べると比較的すぐに落ち着いてしまう。噛む行動を続けられるかどうかが、普通のおやつとの違いだと思います 」

――と分析しています 。

「犬系の性格」=「明るく甘えっぽい」とは言うものの…

また、犬用ガムの食べ方には個性が出るそうです。ガムを与えられた途端に振り回したり、見せびらかすように喜びを表現したり、隠そうとしたり …… 。

ガムは噛むことを楽しむおやつなので、大型犬に好まれるイメージがありますが、「チワワでもすごく硬いガムを喜んで食べる子もいます」とのこと 。

「 食べ方のスタイルや、やわらかさの加減などは、もちろん体格や犬種によっても変わってきますが、それよりも個体としての好みに強く左右されますね 」

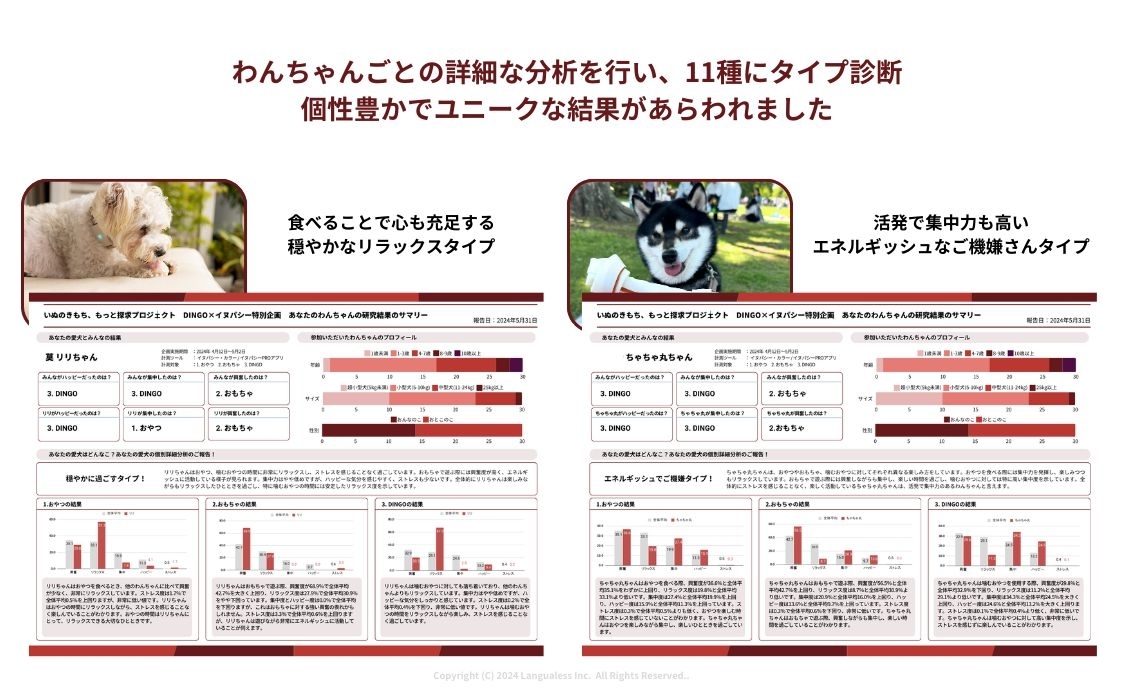

ちなみに今回の調査では、協力してくれた犬たちの性格を11種類に分類(※)。調査結果とともに飼い主さんに伝えたところ、「愛犬の新たな一面を発見できた」「愛犬の本当の気持ちを理解する手助けになった」など非常に好評だったそうです 。

※今回分類した11種類の性格は以下の通り

1:エネルギッシュでご機嫌タイプ2:冒険心旺盛タイプ3:好奇心旺盛タイプ4:穏やかリラックスタイプ5:天真爛漫元気いっぱいタイプ6:静かに楽しむタイプ7:活動的なワクワクタイプ8:集中力抜群タイプ9:穏やかなご機嫌さんタイプ10:アグレッシブな興奮タイプ11:アクティブかつ集中タイプ

日本では「噛む」グッズが少ない?

また、日本では「噛むグッズ」が欧米に比べて少ないと鬼塚さんは指摘します。ペットの先進国と言われるドイツのペットショップを視察した際に、商品の多さに驚いたそうです 。

「 ドイツでは“9割以上のワンちゃんに硬いものを与えている”とは聞いていたのですが、売り場面積が本当に広く、商品ラインナップも豊富でした。馬の皮や毛がついたままのうさぎの耳、中には羊の頭皮やアヒルの首のようなグッズまで展開されていました 」

理由については「おそらく、ドッグトレーニングが日本よりも一般的で、”噛むことはワンちゃんの本能”という理解が浸透しているからかもしれません」と分析しています 。

「 噛む」行為は、必ずしもネガティブなものではなく、犬それぞれが持つ本能的なもの。もちろん、人やモノを噛んでしまうと大変ですが、噛むことを充足してあげられる商品が、日本でもっと増えてもいいのかもしれません 。

おすすめ記事