「 農業・工業・観光」が一体となり、地域や環境の課題を解決。CO2や廃棄物を削減する、相乗効果の取り組みとは ?

農業の担い手不足や環境負荷の低減など、「農」や「地域」「食」にまつわる社会課題が山積する現代。農場・工場・観光施設が一体となって課題を解決するイノベーティブな取り組みに注目が集まる。これからの持続可能な農業や産業のあり方とは――。長野県諏訪郡に隣接する「カゴメ野菜生活ファーム富士見」と「八ヶ岳みらい菜園」のお二人に話を聞いた 。

◆ 広がる「遊休農地」。地域の課題に挑む

―― 「 農業・工業・観光」が協力し合う関係性は全国的にも珍しいと思います。設立の経緯を教えていただけますか?宮坂さん(以下、宮坂):地域の企業誘致の第1号として、カゴメの野菜飲料を製造する富士見工場ができたのが1968年。2024年で創業56年目です。設立当時は、地域で農業を営む人が多くいました。ですが、次第に後継者が減り、耕作されない「遊休農地」が10ヘクタール(注:東京ドーム約2個分)ほど、工場周辺にできてしまいました 。

そこで、「長年お世話になってきたこの地で、何か恩返しをしたい」と動き始めたのが、富士見工場の人々でした。やがて「農業・工業・観光」を一つにした6次産業化(*1)構想として、2015年から本格的な準備がスタートしました。そして2019年、トマト栽培などを担う「八ヶ岳みらい菜園」と、観光施設の「カゴメ野菜生活ファーム富士見」がオープン。現在は、富士見工場と合わせた3施設が連携しながら、環境負荷を減らした循環型農業などで相乗効果を生み出そうとしています。*1:1次産業の農林漁業と、2次産業の製造業、3次産業の小売業等が一体的に推進を図り、新たな付加価値を生み出す取り組み

◆ 工場から排出されるCO2をトマト栽培に利用

―― どんな循環型農業の取り組みをしていますか ?

宮坂:富士見工場のボイラーから排出されるCO2はパイプを通して菜園に運ばれ、トマトの光合成促進に利用しています。工場から排出するCO2が減ったのはもちろん、菜園はCO2の購入量を半分に減らすことができ、コスト削減にもつながりました 。

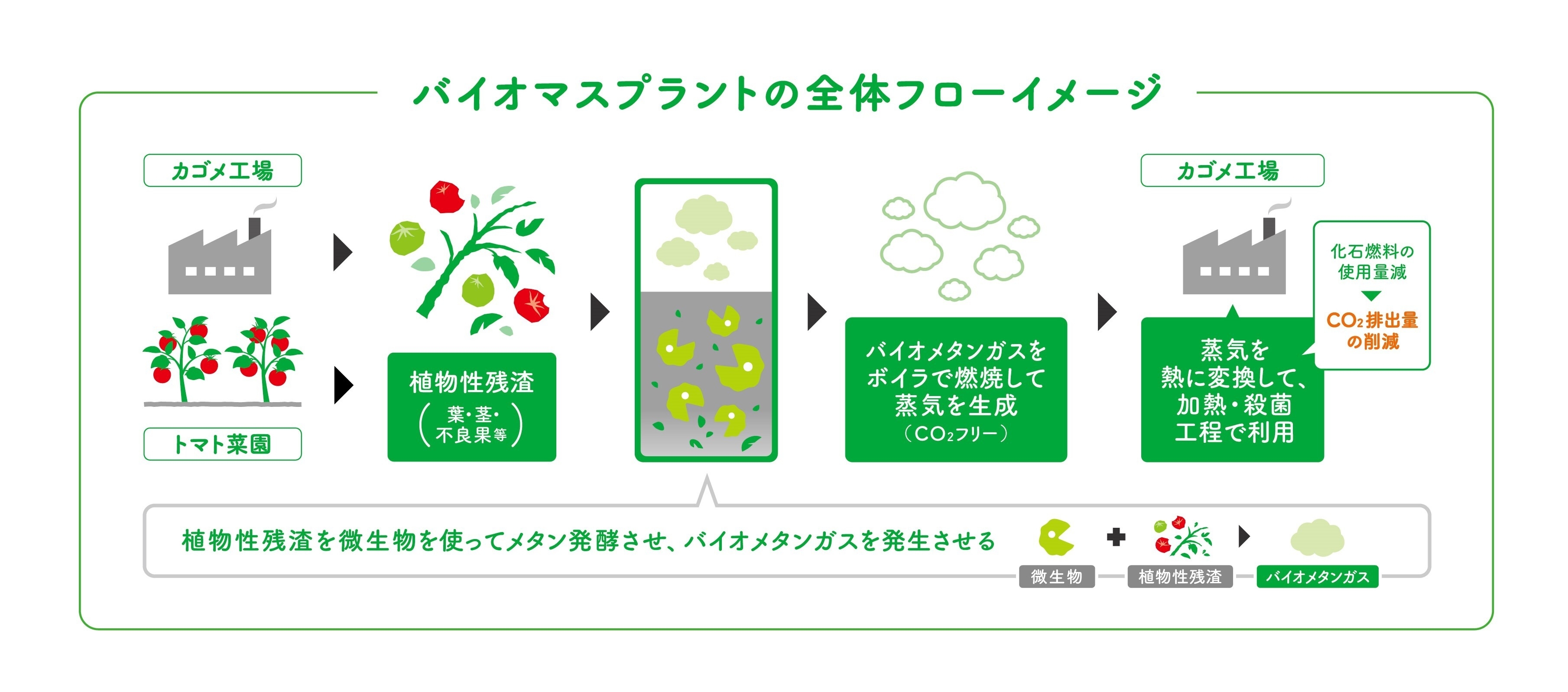

工場から出る温排水も、寒い時期はハウスの暖房として利用しています。また、富士見工場では、菜園などで出る植物性の廃棄物からメタンガスを生成し、燃料として再利用しています 。

そのほかにも、トマト温室で利用するココヤシ殻の栽培地は、畑の中に入れて再利用するなど、さまざまな取り組みをしています。2023年度には、これらの連携を評価いただき、省エネ大賞で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました 。

◆ 「 野菜のテーマパーク」で興味を持つきっかけづくりを

―― 続いて観光施設である「カゴメ野菜生活ファーム富士見」について教えていただけますか ?

川口さん(以下、川口):「カゴメ野菜生活ファーム富士見」のコンセプトは、「農業・工業・観光」が一体化した体験型「野菜のテーマパーク」です。一番人気は、カゴメの「野菜生活100」の製造工程を見られる「カゴメファクトリーツアー」。70分間、アテンダントとコミュニケーションを取りながら製造工程や工場の環境活動を学べます 。

「 八ヶ岳みらい菜園」をはじめ、地域の食材を楽しめるレストランやショップ、「八ヶ岳みらい菜園」が管理する畑で実施している野菜の収穫体験も人気です。ファミリー層を中心に、小さな子どもから年配の方々まで県内外の方々が訪れています 。

生物多様性に興味を持ってもらう工夫もしています。例えば、「畑の生き物クイズラリー」という、畑の生きものに関するクイズ。施設の目の前の農場では、害獣や害虫を駆除してくれる鳥や虫を呼び込む仕掛けがあり、クイズを解きながら理解できるようにしているんです。畑の真ん中にある木の棒は、フクロウなどが止まりやすくして、ネズミを獲ってくれることを期待しています。ドロバチという、アオムシを捕まえるハチが来てくれる仕掛けもあります 。

地域活動としては、地元の小学生たちと、畑にヒマワリを植える活動もしています。「緑肥」といって、植物を育てて種をとった後の残りは、畑に入れて肥やしにするんです。収穫したヒマワリの種から搾った油を、子どもたちがデザインしたラベルを貼った瓶に詰め、子どもたち自身で販売してくれます。24年は約150名の子どもたちが活動に参加してくれました。農業に興味を持つきっかけや、楽しい思い出になったらと思っています 。

◆ 「 人間は土がないと生きていけない 」

―― さまざまなアプローチで地域や環境の課題に取り組まれていますね。今後について教えていただけますか?宮坂:農業はお天気商売と言われますが、エネルギーコストを下げるなどして、安定的に収益を得る体制を確立していきたいです。地域貢献として、近隣の方々の雇用も増やしつつ、農業が持続可能になるよう、給与も上げていけたらと思います 。

これからここに来る方には、採れたて、調理したての野菜のおいしさを体験してもらいたいですね。そして、「人間は土がないと生きていけない」とわかってもらえるといいなと。それが循環型の生き方につながっていくでしょう。その先は、「おいしい野菜をたくさん食べて、健康で長生きしましょう」と思います 。

川口:農業従事者の減少という課題には、地域を巻き込んだ支援が必要です。今後は、この場所でまず農業に興味を持ってもらって、技術を学んでいくなどしながら、一緒に課題解決できる仕組みをつくれたらと思います。来場者の皆さんには、まずここで野菜の魅力を体感いただき、ぜひ野菜を好きになってもらいたいです。***循環型の新たな農業モデルを進めるなど、「農業・工業・観光」一体となって社会課題の解決に取り組む姿は、共創の成功例としてもますます注目を集めていくのではないだろうか。「カゴメ野菜生活ファーム富士見」では、一般来場者が楽しめる「カゴメファクトリーツアー」や「収穫体験」などが豊富なので、ぜひ現地を訪れてみてほしい 。

<カゴメ野菜生活ファーム富士見>

住所:長野県諏訪郡富士見町富士見9275 - 1【営業時間】10:00~16:00(火曜定休)※12月中旬~翌年3月上旬まで冬季休業(予定)※カゴメファクトリーツアーは、事前予約が必要です。公式ウェブサイト:https://www.kagome.co.jp / ysfarm/

取材撮影:川しまゆうこ