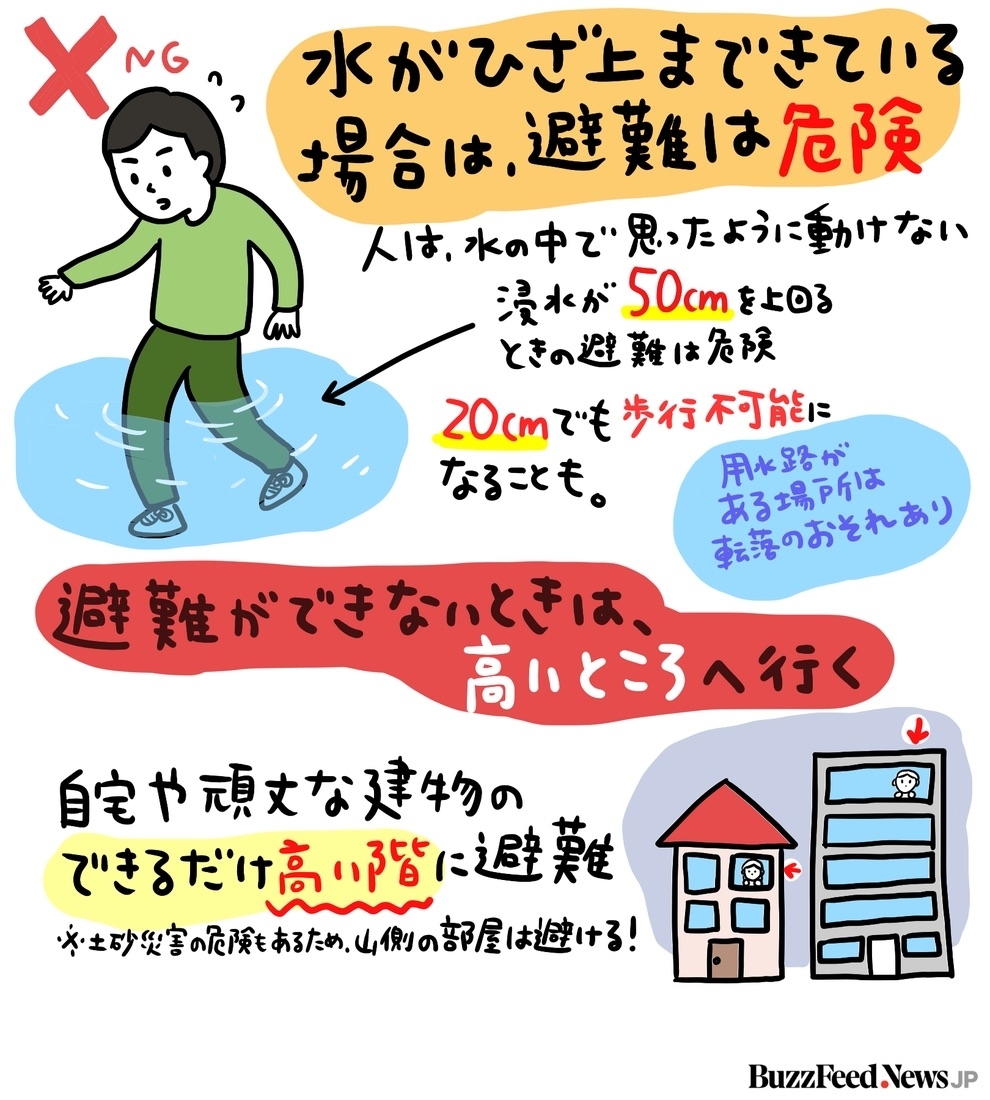

水の中で人は思った以上に歩けません。大人でも歩くことができないことがあります。浸水が50cmを上回る場合(大人の膝上程度)の避難行動は危険です。流れがはやい場合、20cm程度(大人の足首程度)でも歩行が不可能になることもあります。また、用水路などがある場所では転落の危険が高まるため、避難を控えましょう 。

強い勢力の台風10号(サンサン)が8月29日、鹿児島県に上陸しました。九州北部地方を北上し、31日にかけて西日本を東へ進む見込みです 。

水害が起きた時どのように避難をすればいいのか。すでに浸水が起きている際に避難を試みることは逆に命の危険を招く可能性もあります。「もしもの時」のために、ポイントをまとめました 。

避難時に忘れてはいけない「4つ」のこと

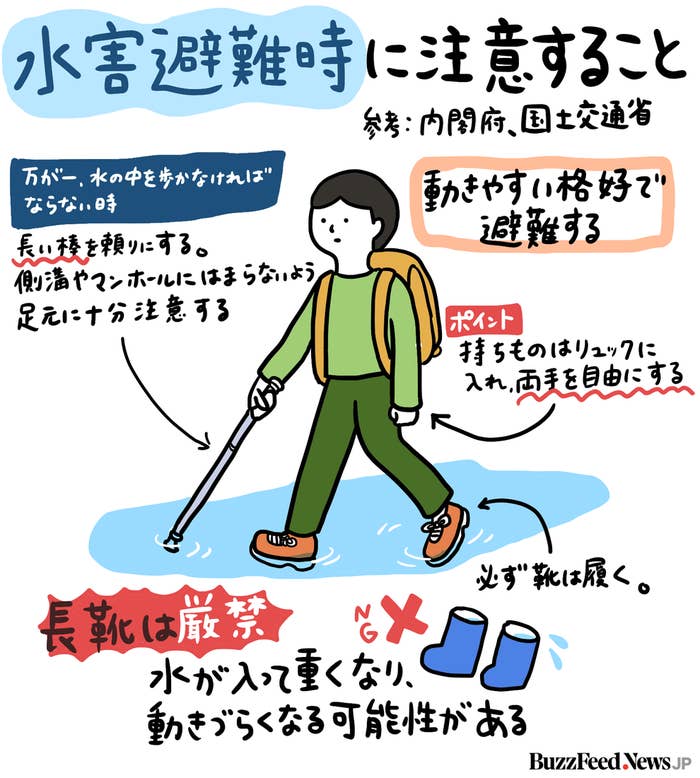

1.避難をする際には、必ず靴を履く必要がありますが、長靴はNG。水が入って重くなり、動きづらくなる可能性があるため。脱げにくい紐付き運動靴などで避難しましょう 。

2.そもそも浸水時の避難は危険ですが、単独行動も危険です。できるかぎり集団行動をしましょう 。

3.万が一水の中を歩かなければならない時には、長い棒を頼りにしましょう。側溝やマンホールなどにはまらないよう、棒で確認しながら十分注意して歩くことが大切です 。

4.持ち物はリュックに入れ、いざという時に両手が使えるようにしましょう 。

避難=避難所ではない(垂直避難のすすめ)

水の中で人は思った以上に歩けません。大人でも歩くことができないことがあります 。

浸水が50cmを上回る場合(大人の膝上程度)の避難行動は危険です。流れがはやい場合、20cm程度(大人の足首程度)でも歩行が不可能になることもあります 。

また、用水路などがある場所では転落の危険が高まるため、避難を控えましょう 。

車による避難は、特別な場合を除き控えましょう。車は浸水には強くありません。30cm以上であればエンジンが止まり、そのまま流され、ドアが開かなくなるおそれがあります 。

浸水被害が拡大する前に状況を確認し、早めの避難を心がけることが、一番大切です 。

また、災害が起きそうなときは、近所の体育館や公民館に避難することだけが選択肢ではありません 。

外が真っ暗だったり、浸水していたり、避難することが危険な状況のときは、自宅のできるだけ上の階や、近くにある頑丈な高い建物に避難することが大切です 。

これを「垂直避難」といいます。土砂災害の可能性もあるため、山からできるだけ離れた部屋を選ぶなどして、最低限の安全を確保しましょう 。

また、離れたところや安全なところにある知人や親戚の家に避難するのも有効な選択肢です 。

都市型水害といわれる「内水氾濫」にも注意

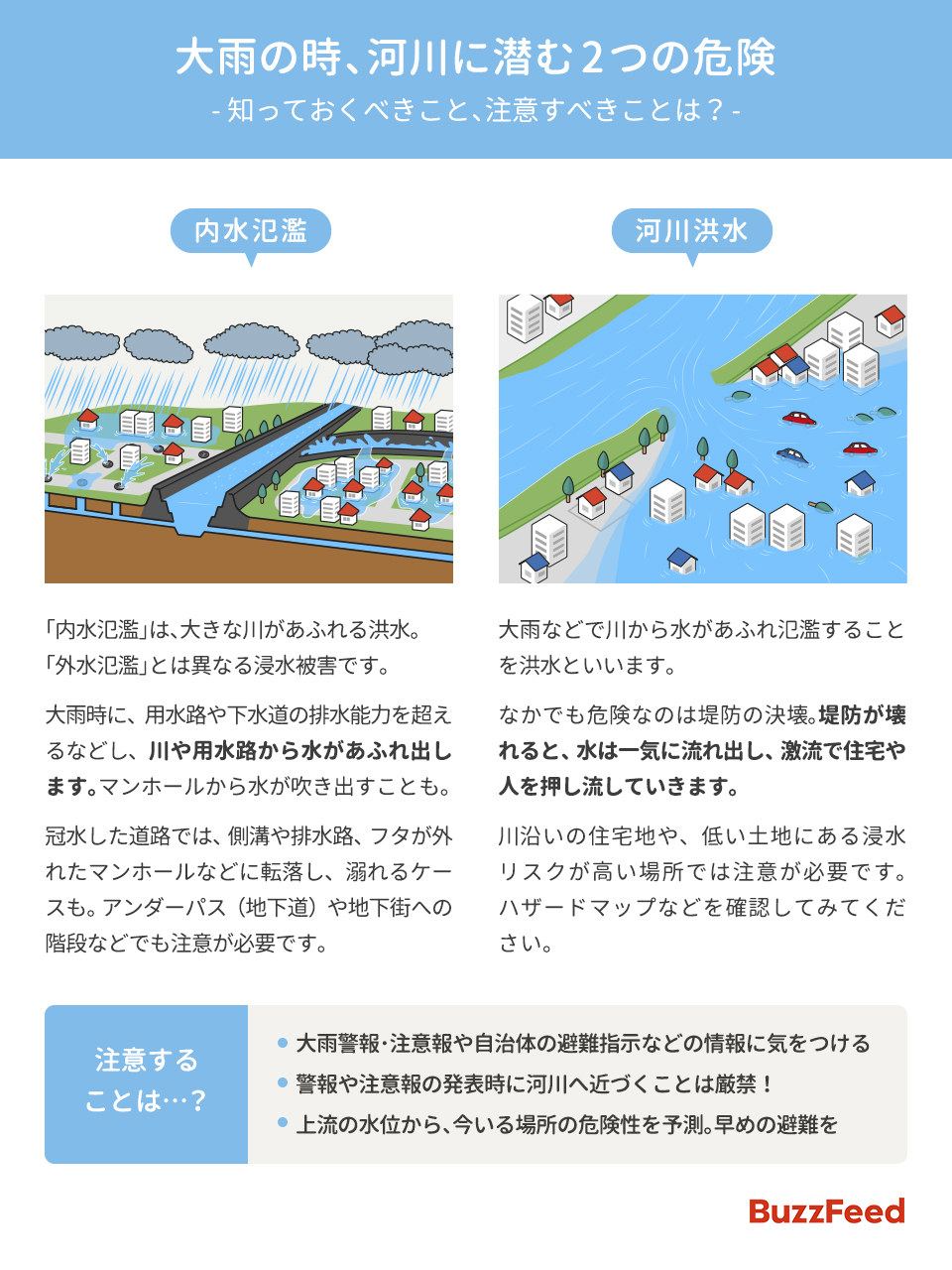

主要河川など大きな川の水を「外水」と呼ぶのに対して堤防で守られた地域の水を「内水」と呼びます 。

堤防が決壊し、大きな川の水が一気にあふれることで川沿いの住宅地や低い土地が浸水する洪水「外水氾濫」とは異なる浸水被害が「内水氾濫」です 。

「 内水氾濫」は、近年日本の都市部で問題視されています。その原因は、おもに2つ 。

( 1)大雨時に、用水路や下水道の排水能力を超えたり(2)河川の本流の増水で支流の中小河川から合流できない水が逆流したりして、発生します 。

都市化にともないアスファルトなどで大部分が舗装されていることなどから、都市部で発生しやすいとされています。川や用水路から水があふれ出すだけではなく、マンホールから水が吹き出すこともあります 。

近年は豪雨災害が激甚化しており、2019年の台風19号でも東京都世田谷区や川崎市などに甚大な被害を及ぼしました 。

自分や大事な人の命を守るのは自分自身であることを意識して、情報収集と早めの行動を心がけてください 。

関連記事はこちら