盟友の高畑勲さんによると、宮崎監督がずっと温めていた「所沢のお化け」の構想があるアニメになったあと、『となりのトトロ』に結実したそうです 。

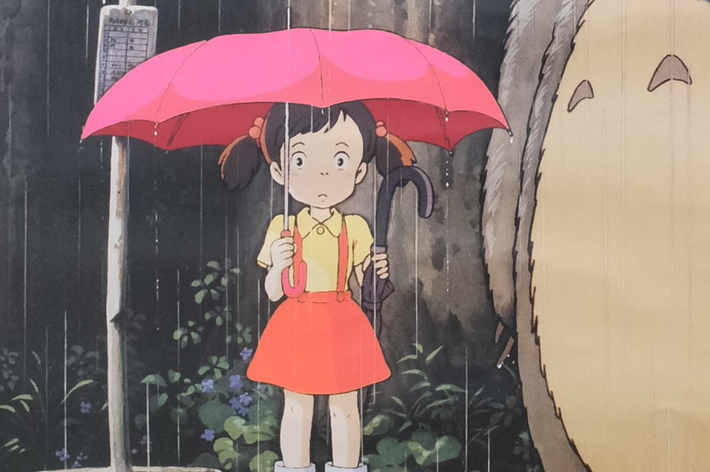

日テレ系の金曜ロードショーで8月23日午後9時に放送の『となりのトトロ』。宮崎駿さんが監督を務めた不朽の名作です。昭和30年代の日本を舞台に小学生のサツキと4歳のメイの姉妹と、不思議ないきもの「トトロ」の交流を描いた作品として根強い人気があります。1988年の『となりのトトロ』上映からさかのぼること16年。スタジオジブリが生まれるよりはるか以前の1972年に上映されたアニメ映画が、『となりのトトロ』の原型になったといわれているのをご存じでしょうか?当時、中国から上野動物園にやってきて社会現象になった珍獣を描いた作品でした。そう、パンダです。この記事ではトトロとパンダの知られざる関係を追ってみます 。

比べてみると……

こんなに似てる!

トトロそっくりなパンダが出現。『パンダコパンダ』ってどんなアニメ?

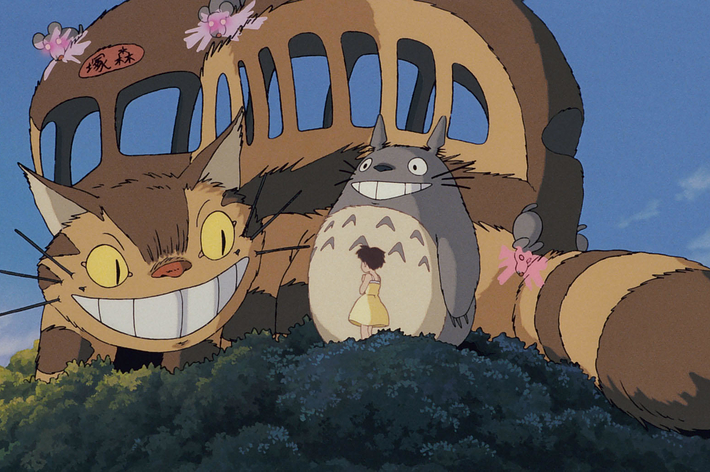

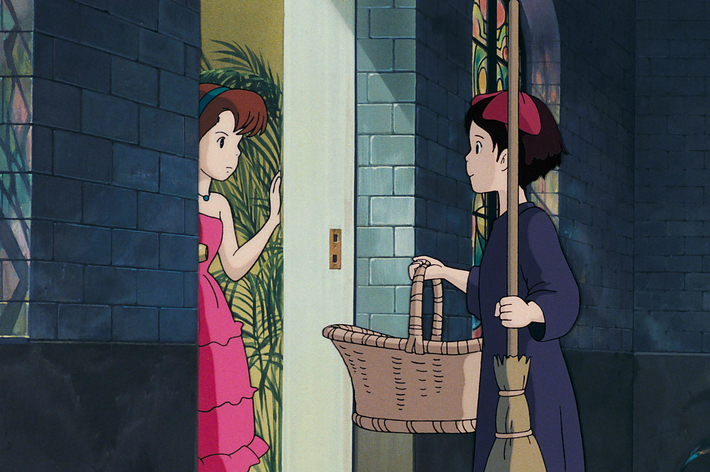

1972年10月、日中国交正常化を受けて都内の上野動物園に「カンカン」と「ランラン」という2頭のパンダが贈られました。空前のパンダブームの中、2カ月後に1本のアニメ映画が公開。それが、後にスタジオジブリを立ち上げる高畑勲さんと宮崎駿さんがタッグを組んだ33分の中編アニメ『パンダコパンダ』です。両親がいない小学生の少女・ミミ子が住む家に、パンダの親子がやって来ます。大きな父親パンダは「パパンダ」。子どものパンダは「パンちゃん」と呼ばれています。演出を高畑さん。原案・脚本・画面設定を宮崎さんが担当しました。このパパンダ、丸い目玉と大きな口、ずんぐりむっくりとした体形がトトロそっくりです。なぜそうなったのでしょう。そのヒントを、高畑さんが生前に書き残しています。パンダをめぐる著名人のエッセイ集『読むパンダ』(白水社)に、以下のような記述があります。「『パンダコパンダ』の企画がほんとうの企画になったのは、もちろん『パパンダ』を宮崎駿がドーンと持ち込んだからです」「あのパパンダは、見ただけですぐにトトロを思い出します。じつにすばらしい『お客さま』です。彼がずっとあたためていた『所沢のお化け』がパパンダになり、またトトロになった」つまり、『パンダコパンダ』も『となりのトトロ』も、宮崎さんが長年温めていた「所沢のお化け」という構想が元に生まれた兄弟のような作品だったのです。『トトロの生まれたところ』(岩波書店)の序文によると、『となりのトトロ』の最初のタイトルは『所沢にいるとなりのおばけ』。それが縮んでトトロになったそうです。宮崎さんは1960年代後半、家族とともに埼玉県所沢市に転居してきました。武蔵野の自然が残る所沢を舞台にした「となりのおばけ」の構想を高畑さんに話したところ「面白い」と言われたと、宮崎さんはこの本のインタビューで打ち明けています 。

日本人は「底知れぬ巨大な愚かさが好き」と宮崎監督は話していた

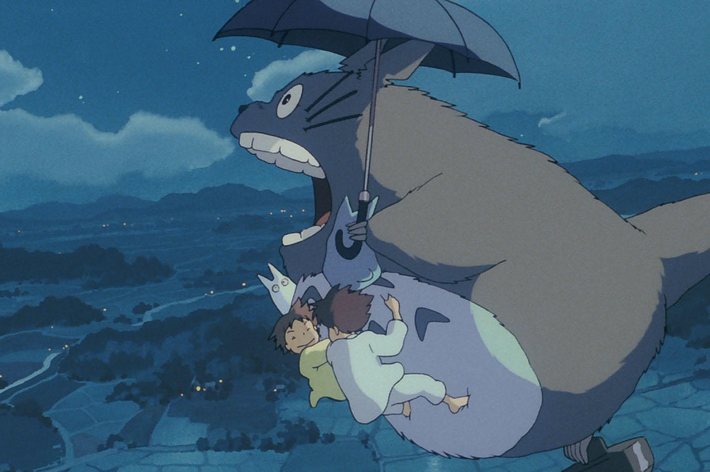

宮崎さんは『ロマンアルバム となりのトトロ』(徳間書店)に掲載されたインタビューの中で、『パンダコパンダ』との共通点を語っています。このインタビューでは宮崎さんは、映像評論家の池田憲章さんから、ある質問を受けました。「『パンダコパンダ』では、パンダの親子が突然ミミちゃんの日常に現れますね。『となりのトトロ』のその辺との違いは宮崎さんはどう考えているんですか?」これに対して「あんまり違ってないんですよね、自分の意識の中では」と回答。続けて、トトロもパパンダも「底知れぬ巨大な愚かさ」を描いたものだと明かしました 。

「 だから『パンダコパンダ』をやったときは パンダは、絶対に、でっかいんだって、巨大なんだと、それがボーッとして立ってると決めてたんです」「ぼくはやはり日本人だと思うんだけど、小利口って言葉があるでしょう。それからものすごく愚かになる大愚 … … 日本人は、どこか偉くなったら、愚かになって、呆然としてて、何かセコセコとやってる人間たちを包んでくれる、そういう底知れぬ巨大な愚かさみたいなものが好きだと思うんです」「例えば、西郷隆盛なんかそういうイメージがあるでしょう。その巨大な、愚かささえ漂いかねぬ、ボーッとしてる暗愚というのが、なんかぼくは好きなんですね。だから、トトロはあんな感じになったんですよ(笑 ) 」

【もっと読みたい!】ジブリ関連記事

盟友の高畑勲さんによると、宮崎監督がずっと温めていた「所沢のお化け」の構想があるアニメになったあと、『となりのトトロ』に結実したそうです。

![パンダコパンダ [DVD]](https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2024-08/21/4/asset/c1bbe71abd10/sub-buzz-1108-1724214992-4.jpg)